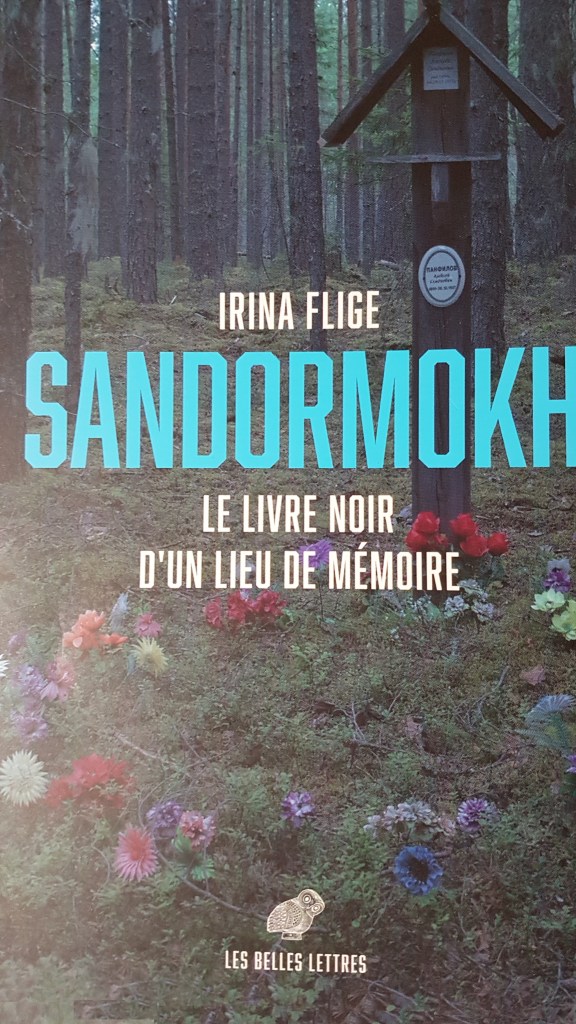

[Compte-rendu] Sandormokh, Le livre noir d’un lieu de mémoire – par Irina Flige, traduction de Nicolas Werth, Les Belles Lettres, 2021, 21 €

Un petit ouvrage vient de paraître aux Belles Lettres, Sandormokh, à propos d’un charnier découvert en Carélie, datant des années 1937-38. L’auteur est Irina Flige, une personnalité éminente de l’association Memorial, qui a passé une grande partie de sa vie à tenter de retrouver les traces des victimes de la Grande Terreur afin d’honorer leur mémoire. Elle a mené des recherches en particulier sur les camps des îles Solovki, ceux que l’on appelle le laboratoire du Goulag car ils furent les premiers officiellement créés en 1923 pour isoler les opposants ou soi-disant opposants au régime bolchevik. Or, en 1937, un groupe de 1111 détenus en a été évacué, puis a carrément disparu.

C’est en menant une recherche sur ces derniers que les membres de Memorial ont réussi à trouver en 1997 ce charnier de Sandormokh, situé à des centaines de kilomètres de l’archipel. Le livre est la description de cette longue enquête, qui a duré une dizaine d’années.

Sandormokh est devenu depuis un lieu de recueillement, où chaque année se rendent tous ceux qui veulent se souvenir de ces terribles massacres. Par ailleurs, deux « pierres des Solovki », des mégalithes rapportés des îles, ont été installées à St Petersbourg et à Moscou pour rappeler cet épisode de l’histoire soviétique.

Mais ce charnier de Carélie ne regroupait pas que les détenus des îles Solovki. On y a trouvé aussi des ossements de détenus des camps de Belbatlag – regroupant les prisonniers chargés de construire le canal Baltique-Mer Blanche- et ceux d’habitants de Carélie victimes de la répression stalinienne.

Au total, c’est 6 241 victimes qui ont été identifiées à Sandormokh..

Nicolas Werth, qui a écrit la préface de l’ouvrage, rappelle ce que furent ces années de ce que l’Occident appelle la Grande Terreur et les Russes la Iejovschina, du nom de Nikolaï Iejov, alors à la tête du NKVD. En seize mois, d’août 1937 à novembre 1938, 750 000 Soviétiques furent exécutés (et 2 millions envoyés en camp). Et contrairement à ce que l’on a longtemps cru, 7% seulement de ces victimes étaient des cadres du Parti, tous les autres étaient des gens du peuple. Il s’agissait de « purifier » la société de ses « éléments nuisibles ». Toutes ces exécutions devaient avoir lieu sous le sceau du seccret, c’est pourquoi retrouver les lieux de massacre et les fosses communes, disparues avec le temps, était extrêmement difficile.

Irina Flige s’est attelée à cette tâche, avec l’aide en particulier d’Ivan Tchouchkine, député de Carélie appartenant à Memorial, qui réussit à retrouver l’identité de tous les exécutés de la Grande Terreur, puis après sa mort, avec celle de l’historien Iouri Demetriev qui avait repris le flambeau.

Elle a aussi été aidée par les familles des victimes. Dans la plupart des camps, le lien entre le détenu et ses proches était rompu dès son arrestation. Les seuls renseignements obtenus par les familles était : « A été condamné à 10 ans de privation de liberté sans droit de correspondance ». La situation des détenus était différente aux îles Solovki. Les familles gardaient des liens étroits avec eux, parfois même leur rendait visite. Mais brutalement, en 1937 tout s’était arrêté. Les détenus avaient carrément disparu. Ce n’est qu’à la fin des années 80 que les familles obtinrent des renseignements sur leur condamnation et la date de leur exécution. Mais ils n’en obtinrent aucun sur le lieu où ils furent exécutés puis jetés dans une fosse commune. C’était secret d’Etat. Mais c’était justement ces lieux qu’Irina Flige voulait retrouver.

Les recherches ont permis de reconstituer ce qui s’était passé en 1937 aux Solovki. Sur consignes de Iejov, une opération de « désengorgement des prisons » avait été organisée, en 3 étapes, fonctions de quotas fixés puis renouvelés. Trois groupes successifs de victimes ont été identifiés : les détenus du dernier groupe furent liquidés sur place, sans doute au mont de la Hache ; on n’a retrouvé aucune trace des détenus du 2ème groupe, qui furent sans doute transférés sur le continent, mais après on ne sait pas ; c’est sur le premier groupe, le plus important – 1 111 détenus – que se sont concentrées les recherches d’Irina Flige. Ils ont été aussi transférés sur le continent, puis emmenés pour être liquidés mais on ne sait où.

C’est au bout de huit années de recherches qu’elle a trouvé une piste sérieuse. Les cadavres devaient se trouver dans la taïga, sur la route de Medvejegorsk, près du village de Pindouchi. Elle a obtenu l’aide des autorités locales pour quadriller la forêt, jusqu’à ce que Iouri Dmitriev, tournant dans la forêt avec son chien, repère un espace légèrement dénivelé et hurle : « J’ai trouvé ».

Cinq fosses communes furent mises au jour, puis progressivement 236, et le cimetière historico-memoriel de Sandormokh fut inauguré le 27 octobre 1997.

Depuis, c’est un lieu de visite pour la population, pour les écoles, mais Irina Flinge pointe le doigt sur la façon dont le gouvernement russe freine la divulgation des traces de ce passé. Outre qu’à chaque cérémonie, l’Etat n’envoie pas de représentant, on a vu toute une opération de propagande, menée par deux historiens soutenus par la Société d’histoire militaire, afin de faire croire que les corps retrouvés étaient ceux de prisonniers de guerre soviétiques massacrés par les Finlandais lors de l’occupation de la Carélie. On rejouait Katyn ! Mais rien n’apportait de preuves à cette hypothèse, qui visait aussi à dévaluer l’action de Memorial.

Enfin dernier signe de cette résistance de l’Etat à la mise à jour des crimes staliniens: Iouri Dmitriev, un des principaux acteurs de la découverte du site, a été accusé de pédophilie et mis en prison pour 15 ans. C’est selon l’auteur, une totale injustice, ce que réaffirme Nicolas Werth dans sa conclusion.

Ce livre est donc une importante contribution à l’histoire soviétique. Mais peut-on pour autant parler de lieu de mémoire ? Bien qu’elle utilise ce terme dans le titre de l’ouvrage, Irina Flinge est réticente à l’appliquer du fait de cette volonté de Poutine d’occulter le passé. « Aujourd’hui, en Russie, la mémoire de la Terreur d’Etat de l’époque soviétique est absente »…et « tant qu’il en sera ainsi, Sandormokh ne pourra être un lieu de mémoire dans le plein sens du terme. Sandormokh est le lieu d’un crime de masse resté impuni ».