Sur l’essence du poutinisme

Ce 14 mai à Paris Jean-François Bouthors nous donnait une stimulante conférence, destinée à « Comprendre ce que veut Poutine ».

Certes au cours des deux heures de son intervention, des questions et du débat avec l’auditoire, furent évoqués ou mentionnés : le narratif pseudo-historique cher au pouvoir moscovite, ses inquiétantes invocations du prétendu monde russe ou les divagations pseudo-religieuses qui tissent l’idéologie obscure du régime poutinien.

La dérive autocratique du personnage lui-même fut également soulignée, sans surprise, et le conférencier évita de s’attarder et d’y voir une sorte de fatalité russe.

La date cruciale de la fin de l’Union soviétique ne fut pas sa dissolution en 1991, mais bien l’arrivée au pouvoir de Youri Andropov en 1982

En effet il mit surtout en lumière l’un des points clefs de la genèse du poutinisme. Selon lui, la date cruciale de la fin de l’Union soviétique ne fut pas sa dissolution en 1991, mais bien l’arrivée au pouvoir de Youri Andropov en 1982. Celui-ci certes avait exercé certaines responsabilités au sein du PCUS, mais il était apparu surtout en tant que chef du KGB.

Pendant 60 ans, depuis la dictature de Staline, établie en 1922, la Russie avait été gouvernée par le secrétariat général du Parti. Depuis 1982, si nous suivons l’éclairage proposé, aux apparatchiks et aux idéologues du marxisme-léninisme, a succédé la toute puissance de ceux qu’on appelle à Moscou les siloviki, les maîtres des organes dits de sécurité.

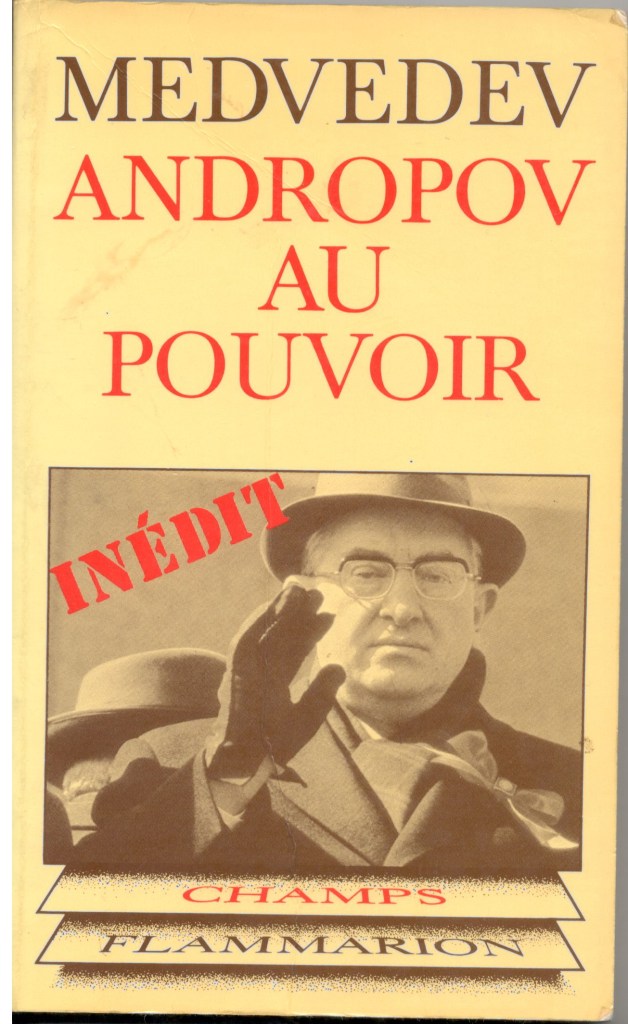

Ainsi sommes-nous invités à comprendre le régime poutinien, installé depuis bientôt un quart de siècle. Il est en ligne directe, le KGB ayant été rebaptisé FSB, le successeur d’Andropov. Ceci m’a donc conduit à ressortir de ma bibliothèque un petit livre oublié, quoique fort documenté, vieux de plus de 40 ans. Il avait été écrit par un des plus pertinents auteurs de la dissidence, Jaurès Medvedev. Celui-ci décrivait en 1983 « Andropov au pouvoir » [tr. Anne Beaupré in coll. Champs Flammarion, 254 pages].

Dès l’époque dite de la stagnation, sous Brejnev, l’État moscovite ne s’assignait plus comme tâche essentielle la collectivisation de la terre ou la priorité à l’industrie lourde mais la répression de la dissidence.

Cette lutte est définie de la manière suivante [chapitre VIII, page 87] :

« Depuis Lénine, la dissidence politique n’a pas été tolérée en Union soviétique. Ceci est caractéristique d’un Etat à parti unique, et même plus caractéristique encore d’un Etat communiste à parti unique. »

Le contexte est éclairé par le principe suivant :

« Selon la doctrine régnante, la société communiste constitue la forme la plus accomplie de développement social et la seule société juste possible ; aussi toute expression d’antisocialisme et d’anticommunisme est-elle considérée comme un délit. »

En vertu de cette doctrine implacablement logique :

« Le Code pénal de Staline, […] comporte plusieurs définitions complexes relatives aux crimes politiques, aux activités antisoviétiques et aux opinions antisocialistes ; toute personne peut ainsi être arrêtée et emprisonnée pour opinions antisocialistes ou critiques sans les avoir jamais exprimées en public : en privé, cela suffit. »

C’est ainsi que, dans les années 1930, « la chasse aux ennemis du socialisme atteignit un niveau de paranoïa général. » La Grande Terreur fut déclenchée en août 1936, avec le premier procès de Moscou à l’encontre de dirigeants historiques du parti bolchevik. Elle culmine entre août 1937 et novembre 1938, période qui vit la liquidation létale de 750 000 personnes, et la déportation de millions d’êtres humains.

Or, à partir de son discours secret prononcé en février 1956, lors du XX ème Congrès, « on doit à Khrouchtchev d’avoir mis fin à cette attitude paranoïaque vis-à-vis de la critique. En dénonçant les crimes de Staline, en réhabilitant ses nombreuses victimes et en adoptant d’autres mesures pratiques, il provoqua un changement d’interprétation du terme crime politique. »

Mais bien entendu ni Khrouchtchev ni, de 1964 à 1982, son successeur Brejnev n’ont renoncé à réprimer les oppositions. Elles deviennent « dissidence ». Les dissidents trouvent de nouveaux moyens de s’exprimer. Ils utilisant les failles de la légalité. Au goulag et aux internements psychiatriques, répond à cette époque le samizdat, etc.

À la même époque apparaît l’arme dont les dirigeants occidentaux croient pouvoir se contenter pour vaincre le totalitarisme : la scission entre les deux partis et les deux régimes, russe et chinois.

La reconstitution, de plus en plus évidente, d’un axe Moscou-Pékin, amène aujourd’hui à se départir d’une erreur couramment commise alors dans les milieux du courant occidental dominant. Elle attribue à Mao le mérite d’une imaginaire distance avec le stalinisme, sous prétexte qu’à partir de 1960 le fossé n’a cessé de s’élargir, pendant plus de 20 ans, entre Moscou et Pékin, au point que Nixon et Kissinger allèrent conclure en 1973 une belle et bonne alliance antisoviétique avec la Chine rouge.

Or, la dernière année du règne de Brejnev, avec l’arrivée d’Andropov au pouvoir, coïncida précisément avec les premières ouvertures de réconciliation que l’on peut dater du discours lu par un Brejnev déclinant à Tachkent, certainement rédigé par les services du KGB sinon par Andropov lui-même, en mars 1982.

On doit rappeler à ce sujet que les affrontements militaires de 1969 sur l’Oussouri avaient conduit les deux pays au bord de la guerre. L’un des premiers actes d’Andropov et du KGB au pouvoir fut en mars 1983 de négocier la révision des frontières sino-soviétiques héritées de la période dite des traités inégaux.

L’erreur de parallaxe la plus répandue en Occident consiste, cependant, à n’observer les relations entre Moscou et Pékin que sous le seul angle de la géopolitique

L’erreur de parallaxe la plus répandue en Occident consiste, cependant, à n’observer les relations entre Moscou et Pékin que sous le seul angle de la géopolitique. Malgré la sempiternelle référence aux valeurs démocratiques, le sort des dissidents n’est envisagé que de manière anecdotique comme si les deux États représentaient respectivement « les Russes » et « les Chinois », supposés unanimes et voués en tant que tels à une hostilité permanente. A un demi-siècle de distance, cette vision des choses était encore réaffirmée mécaniquement ce 19 mai sur LCI par Alain Bauer. Toujours brillant et éloquent, notre professeur de criminologie croyait pouvoir aller jusqu’à dire : « Mao haïssait Staline ». Contre-vérité absolue. En réalité, le Grand Timonier de la révolution chinoise nourrissait la plus grande admiration pour le Petit Père des Peuples et copiait assez fidèlement ses méthodes, dans tous les domaines.

Ce que Mao reprochait, au contraire, à Khrouchtchev, qu’il méprisait, c’était précisément sa rupture avec le stalinisme. Le poids de la rivalité entre les deux pays-empires n’est rien en comparaison de la lutte entre deux factions communistes.

L’injure suprême, adressée à partir de 1966 à l’encontre de Liu Shaoqi, numéro 2 du régime et président nominal de la république le qualifiait de « Khrouchtchev chinois ». Arrêté en 1967, molesté par les gardes rouges, il fut destitué en octobre 1968, et mourut en prison en 1969. Il ne fut réhabilité qu’en 1980 sous le règne de Deng Xiaoping, autre « Khrouchtchev chinois »…

Et ce à quoi nous assistons ressemble fort à un rétablissement, à Pékin comme à Moscou, d’un véritable stalinisme d’atmosphère dans le contexte d’une nouvelle guerre froide. Des anciens du KGB, on entend dire par les Moscovites : « c’était notre ENA ». Espérons seulement que la réciproque ne se révèle pas exactement symétrique…

Il devient donc urgent que, dans les pays libres de l’Europe, un courant d’opinion se solidarise plus activement avec les dissidents, en Russie comme en Chine.

JG Malliarakis, le 28 mai 2023